社会眼|乡野间的文化灯塔

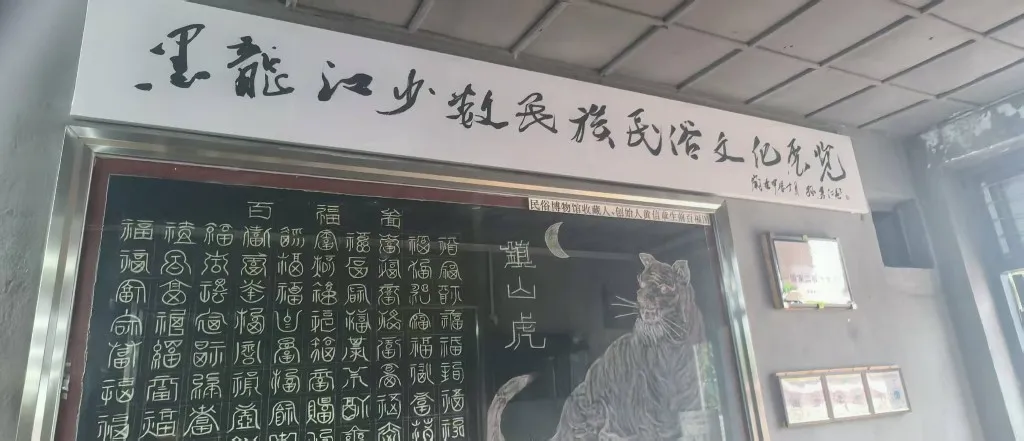

在广袤的黑土地上,博物馆不再是城市的专属符号,历史、文化类展馆在广大乡村地区悄然扎根,它们不仅是文化的容器,更是乡村记忆的载体。近日,记者走进黑龙江北方民俗博物馆,感受黄信章、黄彦辉父子两代人用一生守护的民俗梦想;探访嫩江市前进镇东升村农耕展示馆,见证黑土地上的农耕智慧;驻足同江街津口赫哲民俗馆,聆听少数民族的文化回响。这些散布乡间的文化空间,正以实物为笔、以历史为墨,书写着北方文明的传承故事。让文化的光芒从城市延伸至乡野,照亮黑土地的根脉记忆。

北方民俗博物馆

镌刻在农耕器物里的北方文明

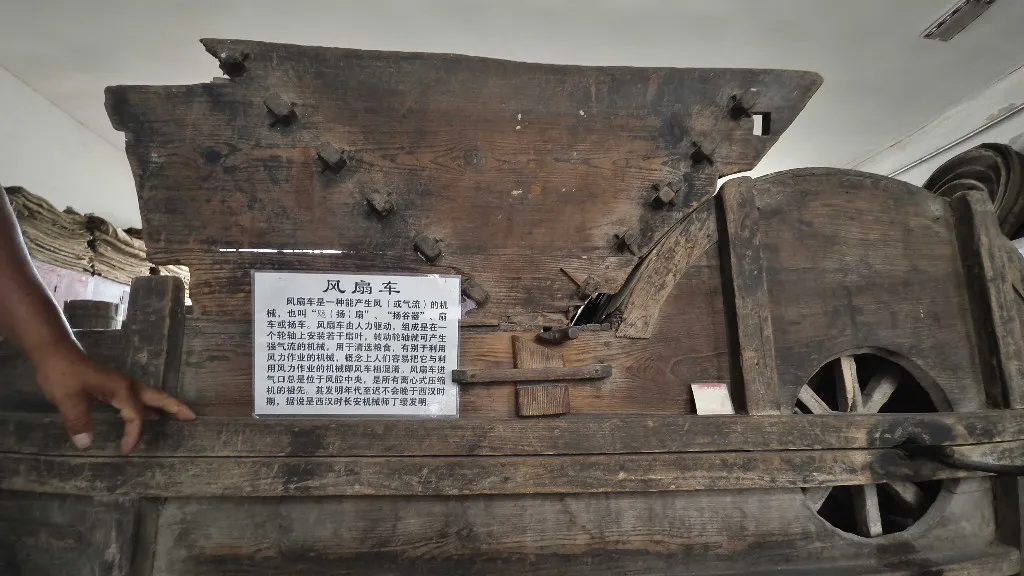

走进黑龙江北方民俗博物馆的农耕展区,仿佛踏入一部立体的北方农业史。农耕展区按“春播、夏锄、秋收、冬闲、储粮”五个板块划分,从辽金犁铧到民国的玉米脱粒机,1200余件农耕器物串联起北方农业的发展脉络。馆长黄彦辉指着一台木清代风扇车,双手握住摇柄轻轻转动,风腔中立刻传出均匀的气流声。“这是西汉时期发明的‘扬谷器’,我馆收藏的这台扬车距今也有100多年历史,咱们老祖宗的智慧藏在这些木头疙瘩里能流传千年。”他介绍道,这台风扇车由轮轴、扇叶、风腔组成,人力驱动即可产生强气流,能精准分离谷物与杂质,至今仍能正常使用。

风扇车

这样的农耕记忆,在嫩江市前进镇东升村农耕展示馆同样鲜活。走进占地面积1360㎡的展示区,映入眼帘的雕塑是19世纪60年代至今的农耕文化大事记,记录了农耕文化在历史长河中的发展脉络。馆内展示了农耕领域的日常器具。像犁、耙、簸箕、三齿叉这些器具见证了农业生产方式的变革与发展,炉灶鼓风机,手摇爆米花机承载着许多人的童年回忆。

东升村农耕展示馆

展馆通过实景演绎了农耕劳作场景,还原了上世纪七八十年代的农村小院,能让大家直观感受到当时农民的生活状态。东升村下辖4个自然屯,多年来变化巨大,曾经是穷村、弱村,如今在党建引领下走上富民强村之路。村集体资产从负债到总资产达1900余万元。村里发展多种特色产业,推动区域产业结构优化升级,持续壮大以光伏发电为主的“一伏三宝”富民产业格局。基础设施不断完善,村民幸福指数节节攀升。

从巴彦的风扇车到嫩江的光伏发电成果展示,农村博物馆里的农耕展品,既记录着“靠天吃饭”的过往,也展现着“科技兴农”的现在。正如黄信章在前言介绍中所写:“为了批判、继承我们古代优秀文化遗产,给繁荣社会主义文化提供有意义的借鉴”。

书写在民俗里的共生史诗

黑龙江北方民俗博物馆的少数民族展区,是一部浓缩的北方民族文化志。12个展厅分别展示汉族、达斡尔族、锡伯族等民族的生活场景,其中新增的俄罗斯族展厅尤为特别——铜制酒杯、皮质沙发,勾勒出中俄边境的文化交融图景。

在锡伯族的家庭场景,一侧墙面挂着细细的竹绳,黄彦辉介绍,这是锡伯族原始宗教信仰中的女神“喜利妈妈”,源于结绳记事形式与祖先崇拜,象征子孙繁衍和家宅平安,喜利在锡伯语中意为延续。

各民族的民俗文化在此交相辉映:鄂伦春族的“撮罗子”静静矗立,可容纳3至5人居住,展现了游猎民族适应自然的智慧;满族的萨满神帽缀着铜铃,蒙古族的银腰带刻着祥云,朝鲜族的伽倻琴琴弦仍保持着张力。最引人驻足的是达斡尔族的婚俗展区,黄彦辉说:“这里模拟了‘拜天地’‘跨火盆’的场景,很多民族的婚俗礼仪方式早已失传,为了将传统有趣的婚俗文化传播出去,年初我们召集几个名志愿者在巴彦县里举办了‘八抬大轿锣鼓响,十里红妆过长街’展示活动,虚拟了过去中式婚礼迎亲活动,向群众展现传统婚礼的风俗礼仪”。

少数民族展区

在同江市街津口民族文化赫哲民俗馆,世界级非物质文化遗产“伊玛堪”的展示区前,总能吸引不少游客。这种无伴奏的说唱艺术,用“说一段唱一段”的形式传承着赫哲族的历史故事,短则几分钟,长则几小时,语言合辙押韵,简洁明快。“赫哲族只有语言没有文字,‘伊玛堪’就是他们的史书。”展馆讲解员侯佳欢介绍,鱼皮衣制作技艺、鱼皮画也被列入非遗名录。赫哲族将鱼肉食用,鱼皮制衣,鱼骨做画,展现了赫哲族“靠水吃水”的生存智慧。

同江市街津口民族文化赫哲民俗馆

从巴彦的多民族展厅到同江的赫哲族民俗馆,农村博物馆正成为少数民族文化的“守护者”。它们不仅展示着各民族的独特习俗,更见证了北方民族多元一体的发展历程,构成了黑龙江文化的丰富谱系。

红色记忆里的精神传承

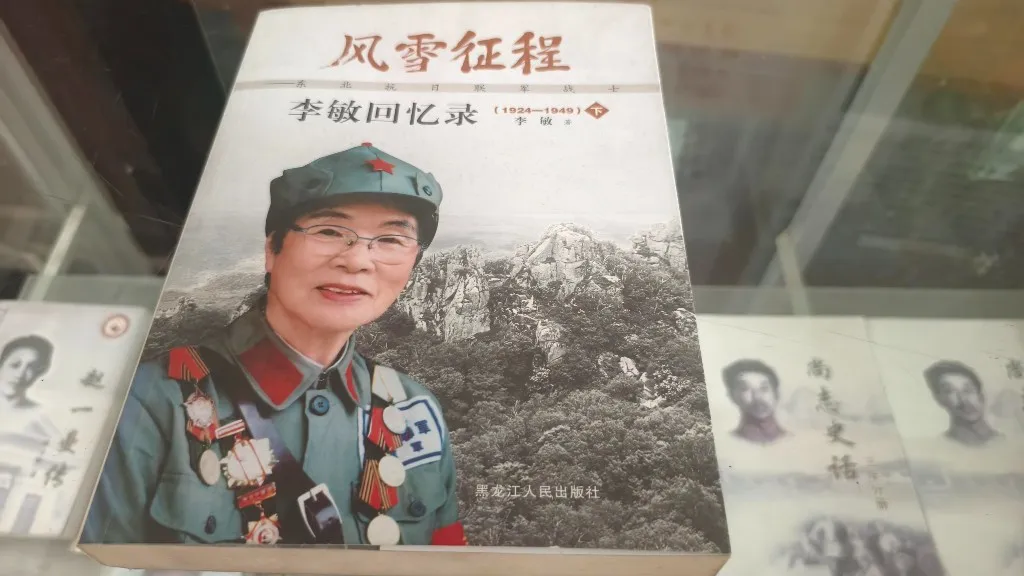

黑龙江北方民俗博物馆的东北抗联展区,是整个场馆最肃穆的角落。这里陈列着东北抗日联军第六军军旗,以及为了纪念在1945年8月9日夜间牺牲的东北抗日联军空降英雄图画纪念碑。玻璃展柜中,抗联老战士陈雷用过的笔筒,李敏为烈士赵尚志亲手制作的“抗联娃娃”,一本本泛黄的老兵证书记录着那些烽火岁月,诉说着东北人民抗击侵略的英勇历史。

李敏同志捐赠送

“这里有李敏同志捐赠的300多件文物。”黄彦辉的语气带着敬意,为了搜集抗联文物,他曾多次拜访李敏,听老人讲述抗联故事。“李敏同志说,这些物件放在博物馆里,比放在家里更有意义。”

展馆还专门设立了“党建教育区”,展示着520次党建活动的照片记录。“我们是哈尔滨市爱国主义教育基地,每年有上百个单位来这里开展主题党日活动。”黄彦辉介绍,2024年以来,已有86个大学生团体、150多所中小学来此研学,不少老兵家属主动捐赠文物,让红色记忆得以延续。

东北抗联展区

在嫩江市东升村农耕展示馆,“党的一大至二十大极简史”展板前,常有参观者驻足。村书记国春才说:“我们把党建文化和农耕文化结合,就是要让村民知道,今天的好日子是怎么来的。”展馆内,前进镇大事记记录着从穷弱村到总资产1900余万元富裕村的变迁。

21日下午,巴彦北方民俗博物馆迎来了一支40多人的红色旅行团,游客们身着红衣,认真聆听抗联故事。“以前只在课本上了解抗联历史,看到这些实物,才真正感受到先烈们的不易。”巴彦县游客王女士带着刚上小学的儿子参观,她感慨道,“这里的人文历史的气息太浓厚了,作为巴彦人,我特别自豪,以后会常带孩子来学习。”

参观团

从抗联文物到党建教育,从老兵捐赠到研学活动,农村博物馆正成为红色基因的“传承地”,也让红色精神在黑土地上代代相传。

记者手记:乡野间的文化自信

黄信章老先生用五十多年搜集文物,留下“博物馆的展品是国家的、是全世界的,不能卖展馆里的任何一件文物”的郑重嘱托;黄彦辉坚守十余年,扩建展馆、搜集抗联文物;国春才带领村民将村委会旧址改造成农耕馆……这些普通人的坚守,让文化在乡村有了扎根的土壤。

在巴彦北方民俗博物馆,黄彦辉演示风扇车时,眼中闪烁的光芒;在嫩江东升村农耕展示馆,当孩子们看到老式爆米花机时发出的赞叹声;在同江赫哲民俗馆,讲解员聊起“伊玛堪”时的投入,都让我明白:文化不是高高在上的展品,而是能触摸、能感知、能传承的生活记忆。当文化的光芒从城市延伸至乡野,当农民走进博物馆感受自己的文化遗产,一种源于根脉的文化自信,正在黑土地上悄然生长。这,或许就是农村博物馆最珍贵的意义。

文章来源:龙头新闻·黑龙江日报